【テンプレ無料配布】ウェビナースライド資料のテンプレート | 構成からデザインまで完全解説!

ウェビナーの開催には、企画から登壇者アサイン、集客、資料制作、本番運営、そして開催後のアプローチまで、多くの工程が伴います。その中でも特に重要な工程の1つが「資料制作」です。資料のクオリティが低いと、せっかくの商談機会やリード獲得のチャンスを逃すだけでなく、自社のブランドイメージを損なうリスクにもつながりかねません。

本記事では、実際の資料例も交えながら、ウェビナー資料を効果的に制作するためのコツをご紹介します。この記事を読めば、初心者でも迷わず効果的なウェビナースライドを作成できるようになり、参加者の満足度向上や商談化率アップに繋がります。「ウェビナー資料を初めて作る」「もっとクオリティを上げたい」とお考えの方は、ぜひご参考ください。

ウェビナー資料のテンプレート

ウェビナー資料は、一定の「型」を活用することで、情報を効果的に届け、参加者の理解を深めることができます。さらに、必要な情報の抜け漏れを防ぎ、資料作成の効率化にも繋がります。本記事では、ウェビナー資料の具体例を示しながら、ウェビナー資料の基本的な構成要素と、その役割について解説します。

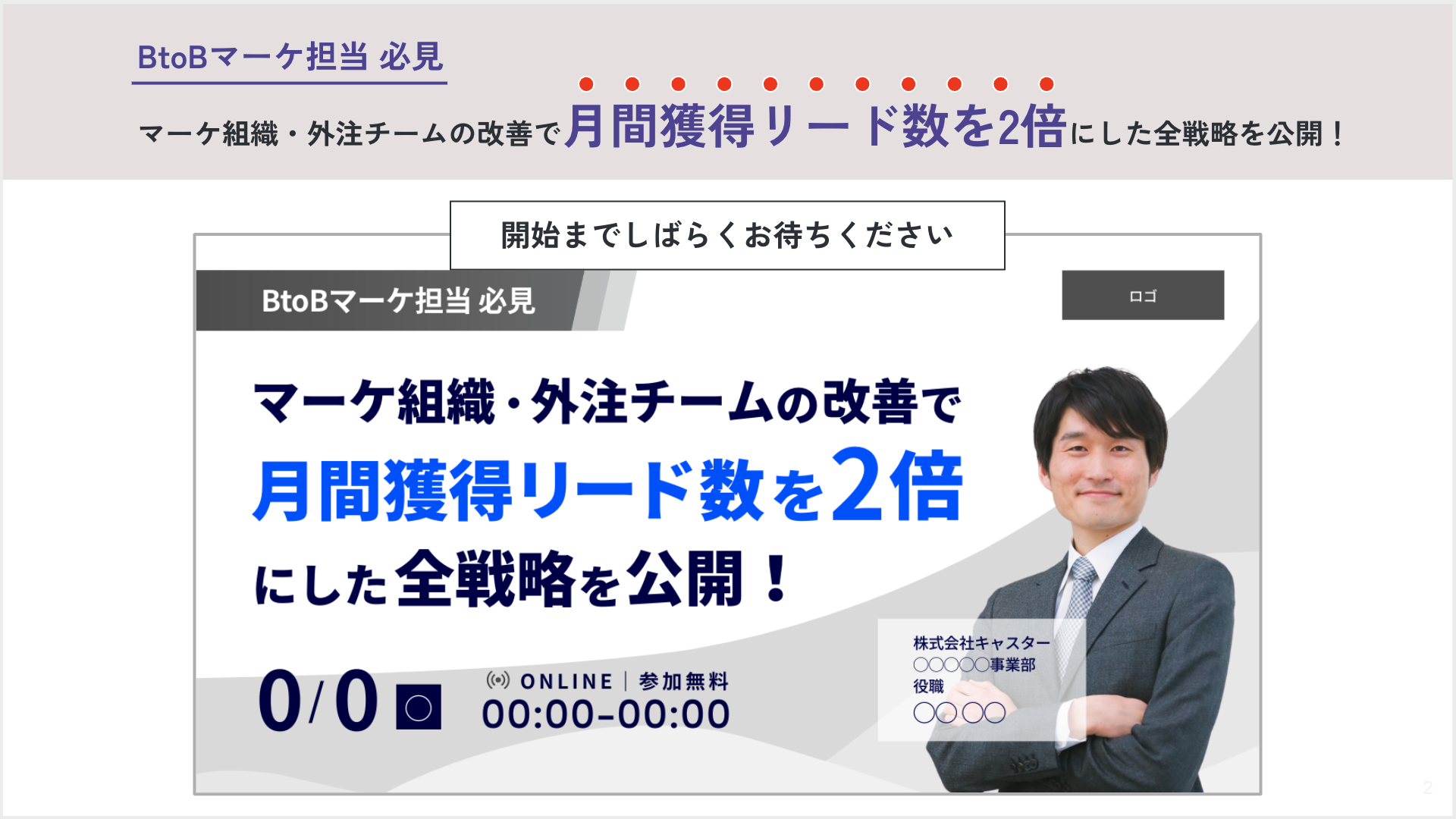

開始前のスライド

ウェビナー開始前に表示するスライドは、参加者の期待感を高めるとともに、タイトルや登壇者などの情報を再掲することで、スムーズな進行を促す役割を果たします。参加者が開始時間前にアクセスした場合、このスライドを表示しておくことで、離脱を防ぐといった効果も期待できます。

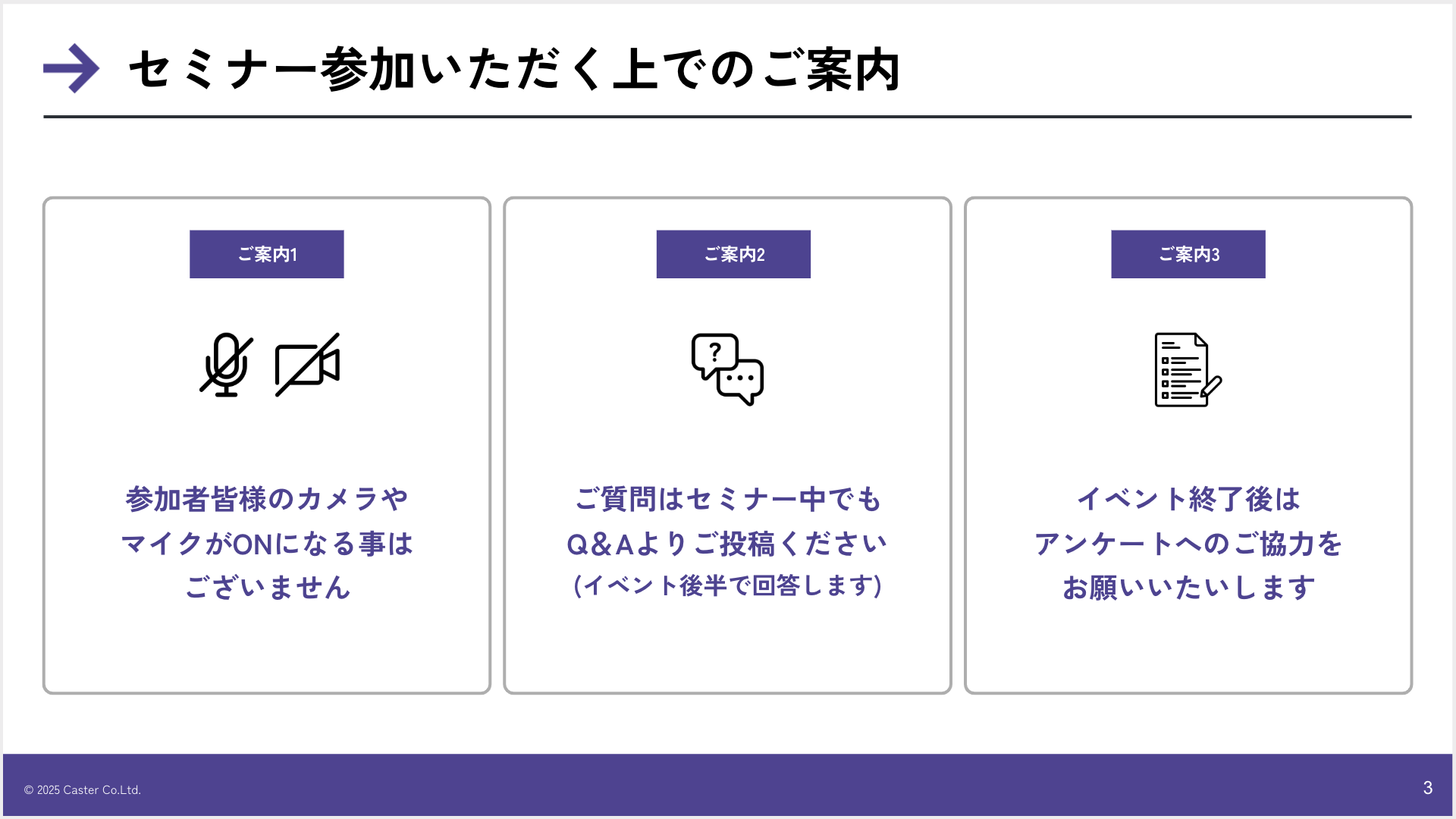

注意事項

ウェビナー参加にあたっての注意事項は、参加者全員がスムーズにウェビナーに参加し、トラブルなく進行するために必要な情報です。例えば、質問方法、カメラやマイクの取り扱い、アンケートについてなどを明記しておくと良いでしょう。

目次

目次は、ウェビナー全体の構成を把握してもらう役割を果たします。全体の構成を把握していない状態でウェビナーが進行すると、参加者のストレスになり、離脱してしまう可能性もありますので、ウェビナーの冒頭に目次を入れるようにしましょう。

中表紙

各セクションの開始前に中表紙を挿入することで、区切りの良い構成となり、参加者が理解しやすくなります。セクションが変わるごとに中表紙を挿入し、全体の中でどの部分を話しているのかを分かりやすい資料にしましょう。

会社紹介・サービス紹介

ウェビナー主催者の会社紹介は、参加者に信頼感を与え、今後のビジネスに繋げるための重要な機会です。会社の概要、実績、強みなどを簡潔にまとめましょう。

また、押し売りにならない程度に自社のサービスに関する紹介を入れるのも効果的です。

会社紹介とサービス紹介は、冒頭か、最後に入れることが多いので、ウェビナーの流れをみて判断しましょう。

課題の提示

ウェビナーで取り扱う課題を明確に提示することで、参加者の問題意識を高め、ウェビナーへの関心を惹きつけます。ウェビナー参加者が普段使っている言葉や実際にあった事例を提示することで、参加者の共感が得られやすくなります。

登壇者の紹介

ウェビナーで話す内容も重要ですが、登壇者がどのようなバックボーンを持っているのかを参加者に伝えることも非常に重要です。氏名、役職、専門分野、実績などを簡潔にまとめると良いでしょう。写真やイラストなどを活用して、親しみやすさを演出するのも有効です。

ウェビナーの冒頭での登壇者紹介や自社の説明が長すぎると、参加者が早めに離脱する可能性があります。そのため、3〜5分、または2〜5枚程度のスライドで要点をまとめ、早めに本題に入るようにしましょう。

2カラムでの説明

2カラムでの説明は、比較や対比を行う際に効果的なレイアウトです。例えば、良い例と悪い例、メリットとデメリット、A社とB社など、2つの要素を並べて説明することで、参加者の理解を深めることができます。

3カラムでの説明

3カラムでの説明は、3つの要素を比較したり、段階的なプロセスを説明したりする際に有効です。例えば、3つの選択肢の比較、3つのステップの説明、3つの事例の紹介など、情報を整理して分かりやすく伝えることができます。

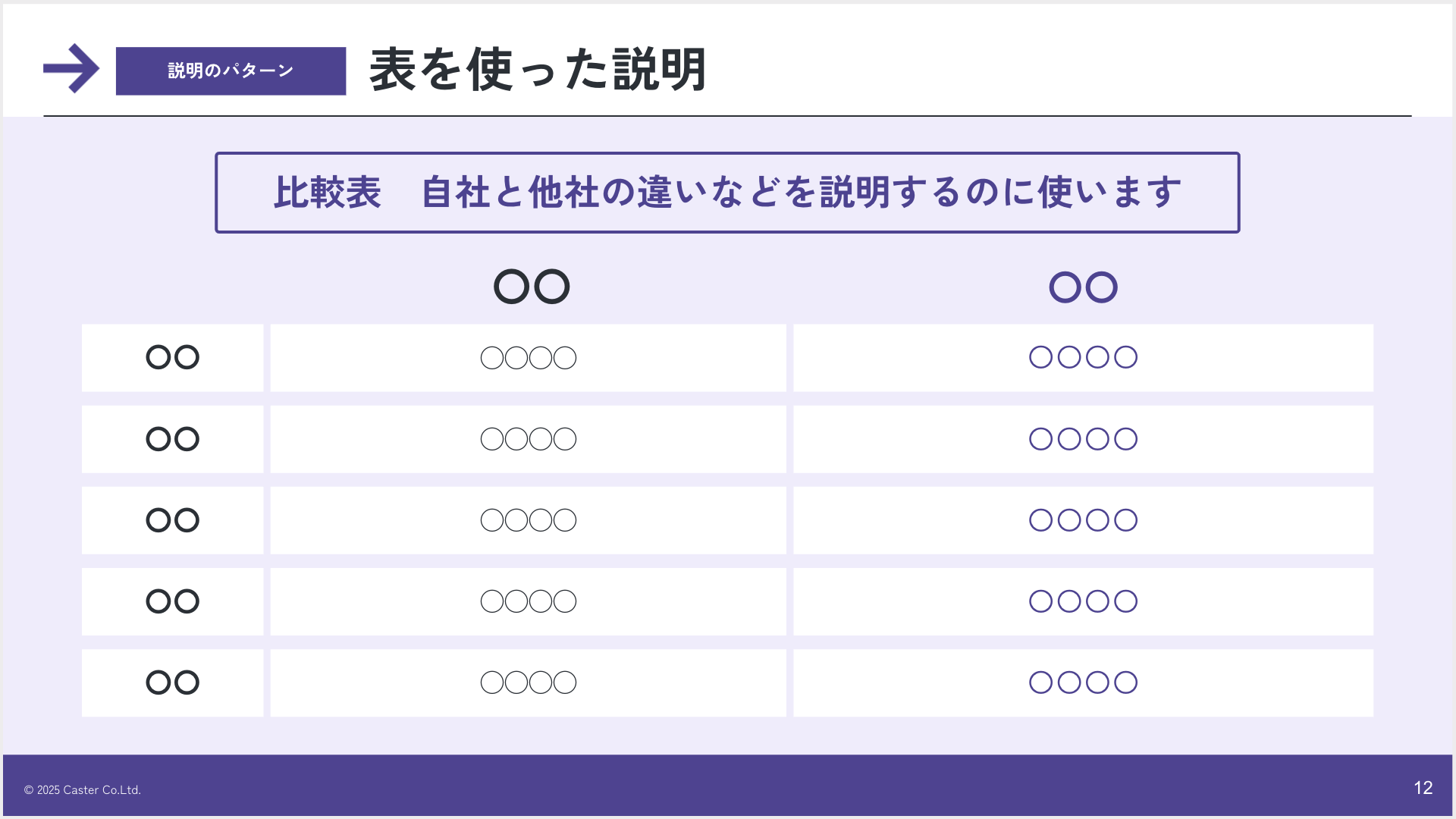

表を使った説明

表を使った説明は、数値データや比較情報を整理して提示する際に効果的です。例えば、顧客属性の比較、製品仕様の比較など、情報を視覚的に分かりやすく伝えることができます。

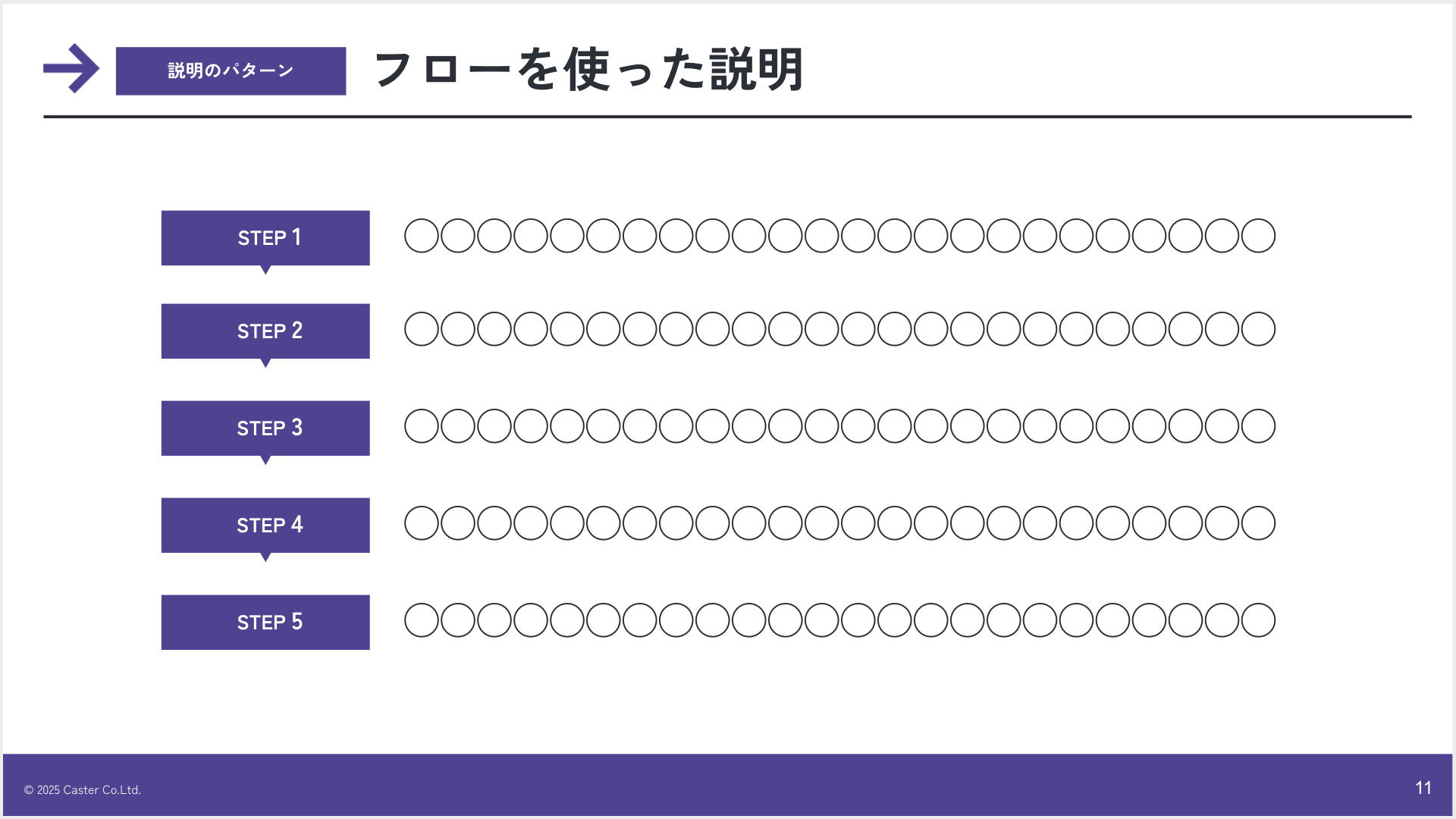

フロー図を使った説明

フロー図を使った説明は、プロセスや手順を説明する際に効果的です。例えば、業務フロー、意思決定プロセス、システムの動作フローなど、複雑な情報を視覚的に分かりやすく伝えることができます。

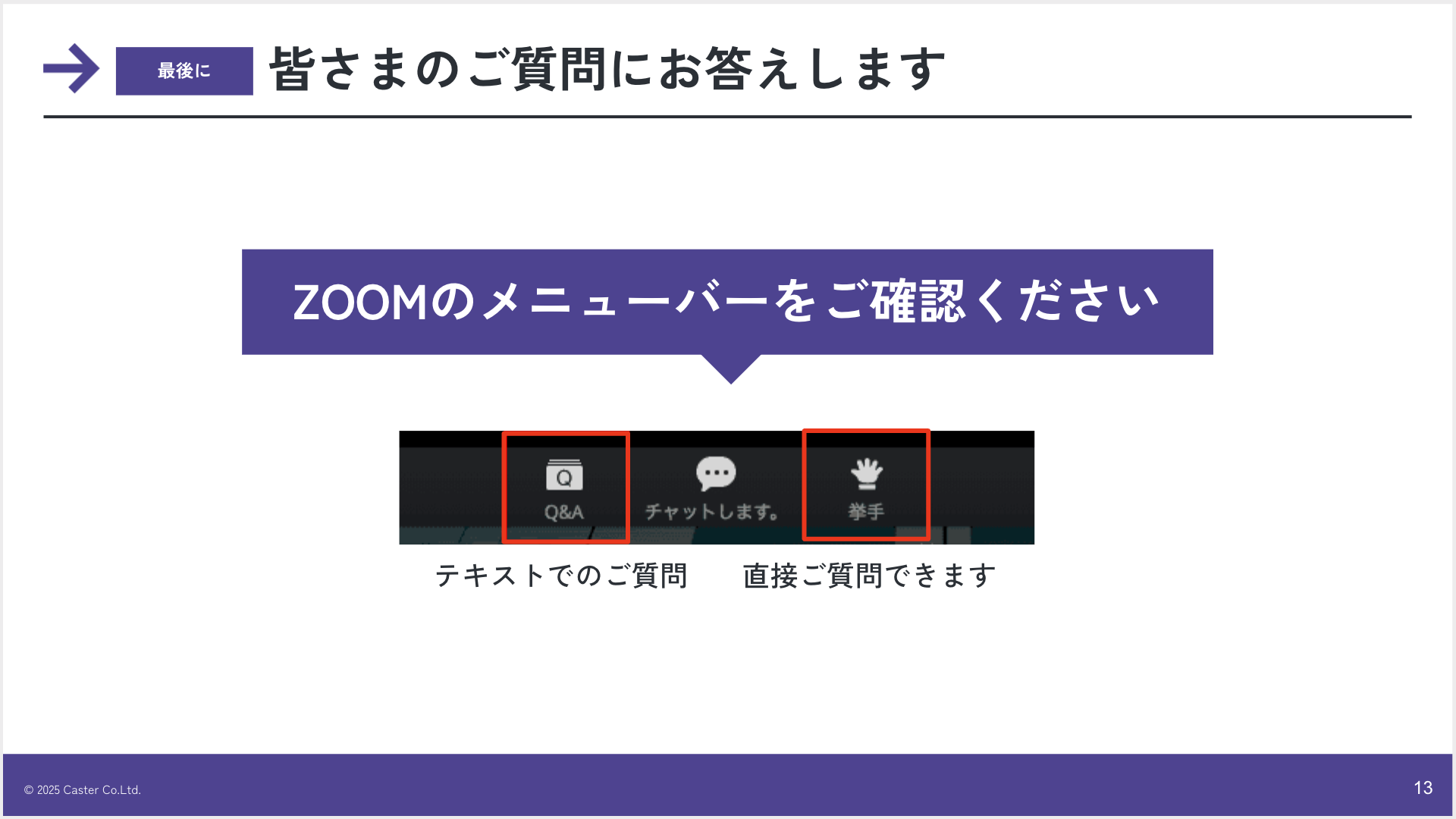

質疑応答

ウェビナーの終盤に設ける質疑応答の時間は、参加者の疑問を解消し、理解を深めるための非常に重要な機会です。この時間を設けることで、一方的な情報伝達で終わらせず、参加者との双方向のコミュニケーションを生み出すことができ、商品・サービスの成約に近づく可能性も高まります。

事前に想定される質問とその回答を用意しておくとともに、当日は臨機応変に対応できるよう準備しておきましょう。また、時間の制約がある場合は、質問時間を区切ったり、回答できなかった質問については後日改めてメールで回答するなどの配慮も重要です。

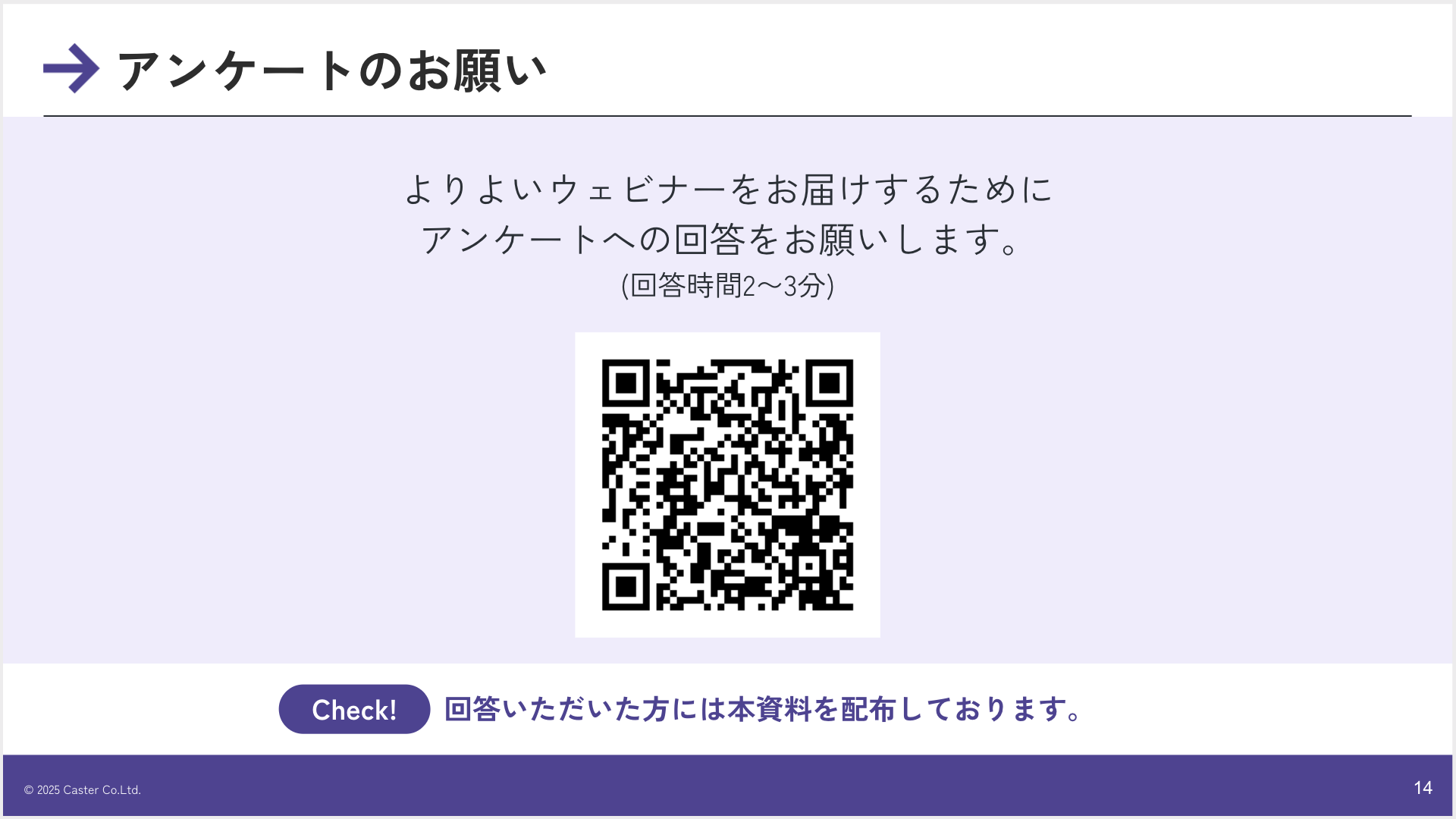

アンケートのお願い

ウェビナー終了後のアンケートは、参加者の満足度を把握し、今後の改善に繋げるための重要な情報源です。回答のハードルを下げるために、回答にかかる時間の目安などを記載しましょう。ウェビナーのアンケート制作については別の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

<関連記事>

ウェビナーのアンケートで何を聞くべき?項目と作り方を徹底解説!

ウェビナー資料作成のポイント

効果的なウェビナー資料を作成するためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下に、参加者の理解を深め、満足度を高めるための具体的なポイントを解説します。

専門性を担保する

ウェビナーのようなクローズドな場では、現場のリアルな体験や直感的な情報を求める参加者が多いです。そのため、自社のリソースを最大限に活かし、インターネットで簡単に得られないような専門性の高い情報(例:独自調査データ、顧客へのインタビュー抜粋、社内エンジニアによる技術解説のポイントなど)を提供することが重要です。

そのような専門的な内容はウェビナーを企画しているマーケティング担当者だけでは、十分に担保できていない場合があります。そのため、社内の営業担当者やカスタマーサクセス、技術者、さらには事業部長や役員といった専門知識を持つ人々の協力が非常に重要です。

具体的には、社内の専門的な知識を持つメンバーにヒアリングを行い、実際の知見や経験を反映させることが大切です。場合によっては、専門知識を持つ社員に登壇してもらい、リアルな視点でプレゼンテーションをしてもらうと、参加者にとって非常に価値のある内容になります。

また、お客様の成功事例や自社が得た一次情報を積極的に活用するといった手法も有効です。これにより、ウェビナーはより具体的で信頼性のあるものとなり、参加者の納得感を高めることができます。

ワンスライド・ワンメッセージを意識する

資料作成時には、「ワンスライド・ワンメッセージ」を徹底することが大切です。つまり、1枚のスライドで伝えたい内容を1つに絞り、情報を詰め込み過ぎないようにします。スライドに多くのメッセージを詰め込むと、参加者は何に注目すべきかが分からず、理解が浅くなってしまう可能性があります。

例えば、製品の説明する際に、「導入事例」と「競合優位性」を1枚のスライドで説明するのではなく、「導入事例」で1枚、「競合優位性」で1枚のスライドにした方が伝わりやすくなります。

情報を詰め込みすぎない

ウェビナー資料は、営業資料やホワイトペーパーとは異なり、話の内容を主役とし、その補助として活用するものです。そのため、資料を読み込ませるような構成ではなく、視聴者が話に集中できるようシンプルで分かりやすい構成にすることが大切です。さらに、ウェビナーは「ながら視聴」をしている人も多いため、大きめの文字や図を使い、パッと見て理解できるような資料づくりを心がけましょう。

双方向のやりとりを取り入れる

ウェビナーでは、「ながら視聴」している人も多く、30〜60分の内容を集中して聞き続ける人はあまり多くありません。だからこそ、視聴者に話をしっかり聞いてもらうための工夫が必要になります。具体的には、Q&Aや投票などのインタラクティブな要素を取り入れることで、参加者の関心を惹きつけるといった手法が効果的です。

例えば、マーケティング支援ツールを提供している企業がウェビナーを実施する場合、冒頭で「現在、最も強化したいマーケティング施策はどれですか?」と問いかけ、「1. SEO対策」「2. SNS運用」「3. メールマーケティング」「4. 広告運用」「5. コンテンツ制作」などの選択肢を提示し投票を促します。こうした投票を通じて参加者に自身の課題を意識してもらうと同時に、ウェビナーの内容をより参加者のニーズに応えるものにすることができます。

さらに、「皆さんの回答を参考にして、ウェビナーの進行にも反映していきます」と一言添えるだけで、双方向性のあるコミュニケーションの雰囲気が生まれます。参加者にとっても自分の意見が反映されていると感じられるため、より主体的にウェビナーへ参加してもらえるようになります。

ウェビナースライドの作り方

実際にウェビナースライドを作成する際には、以下のステップで進めることで、より効果的な資料を作成することができます。

目的を設定する

ウェビナーの資料制作においては、「見込み顧客の獲得」や「既存顧客へのアップセル」など、明確な目的を設定することが非常に重要です。ウェビナーには登壇者やデザイナーなど複数のメンバーが関わることが多いため、全員が同じ方向を向いて制作に取り組めるよう、最初に目的を明確に共有するようにしましょう。

資料作成に際しても、その目的から逆算して構成する必要があります。ただし、目的が自社の利益に直結する「リード獲得」などである場合、それを前面に押し出しすぎると、受け手に押し売りの印象を与えてしまう可能性があります。そこで、顧客にとって有益な情報を提供しつつ、その課題解決の手段の一つとして自然に自社の商材やサービスを訴求することを心がけましょう。

ターゲットを設定する

ウェビナーの資料を制作するうえで、ターゲットの明確化は非常に重要です。なぜなら、ターゲットによって資料の構成やデザインは大きく変わってくるからです。業界や役職などで細かくセグメントを分け、それぞれに最適化した資料を制作することが求められます。たとえば、同じ業界であっても、一般メンバー向けのセミナーでは分かりやすい構成やキャッチーなデザインが好まれます。一方で、役員や経営者向けのセミナーでは、最新のトレンドを反映した内容や、落ち着いた信頼感のあるデザインが求められるなど、対象に応じた工夫が必要です。

構成を作成する

ウェビナー資料の制作において、構成を考える工程は最も時間がかかるうえに、非常に重要なステップです。いきなりPowerPointなどで作り始めるのではなく、まずは「導入」「メインパート」「まとめ」「会社紹介」「質疑応答」といった大まかな全体構成を設計し、そのうえで各スライドごとに何を伝えるのかを具体的に検討していくことで、制作作業がスムーズに進みます。具体的には、Excelなどにスライドのタイトル・内容・読後感を書き出しておくと、後の修正が少なくなり、結果的に効率よく資料を作成できます。こうした準備を丁寧に行うことで、内容が整理された質の高い資料に仕上げることが可能になります。

デザインを作成する

先ほどExcelで作成した構成をもとに、PowerPointなどのツールを使って資料のデザインを進めていきます。ウェビナーでは、文字ばかりのスライドは参加者の集中力を削いでしまうため、グラフや図解、さらにはイラストや写真を適宜取り入れて、視覚的に惹きつける工夫が重要です。デザインの具体的な表現が思い浮かばない場合には、他のウェビナー資料やプレゼン資料を参考にするのも効果的です。

また、デザイン作成時には、自社のブランドに合った色使いやスタイルを意識し、統一感を持たせることが大切です。特に色の使いすぎには注意し、伝えたいポイントがぼやけないように色数を抑えてデザインすることが、分かりやすく印象に残る資料づくりにつながります。

魅力的なウェビナー資料で参加者を惹きつけましょう

本記事で紹介したテンプレートと作成のポイントを活用しながら、貴社独自の専門性を盛り込むことで、より効果的なウェビナー資料を作成し、ウェビナーを成功に導けるでしょう。ぜひ、これらの情報を参考に、参加者の心を掴む魅力的なウェビナーを開催してください。

継続的なコンテンツマーケティング施策を打つなら!

月ごとに施策を変えられ、分析・改善のサイクルを築くなら

キャスターの新プランがおすすめ

株式会社キャスターの「CASTER BIZ sales marketing」は、セールスからマーケティングまで幅広い支援実績があり、企画から依頼したい方におすすめです。さらに、「コンテンツマーケティング支援プラン」では、専属チームを編成し、高いクオリティのコンテンツを提供。そこから分析を行い、改善の打ち手などの提案を行いながら、コンテンツマーケティング施策を成功に導きます。ぜひご相談ください。